在当前赛季的多项户外体育赛事中,能源管理与电力保障成为影响赛事顺利进行的重要环节。随着赛事规模扩大、参赛设备增多以及智能化程度的提高,如何在复杂的环境中实现稳定、持久的电力供应成为焦点议题。无论是在山地自行车赛、越野拉力赛,还是马拉松及大型露营型赛事中,移动充电设备和清洁能源系统正逐渐成为赛事基础设施的“隐形主角”。它们不仅决定了赛事的连续性和安全性,也反映了体育产业对可持续发展的全新理解。业内人士指出,近期出现的多样化能源管理方案,正在推动赛事组织方式的系统性变革,为体育数字化与绿色转型提供了新样本。

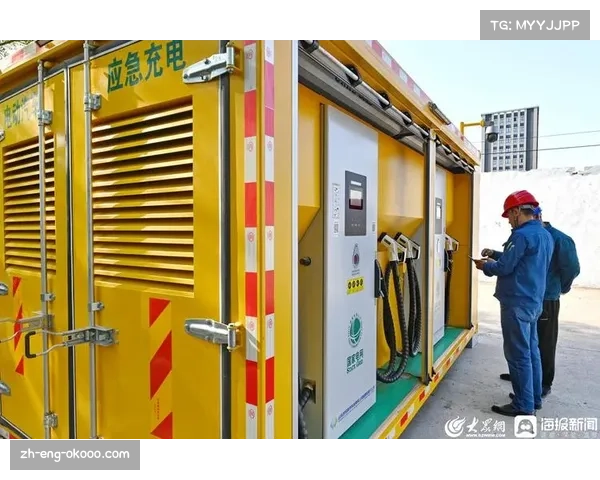

户外赛事的能源系统布局已从传统的发电机驱动转向高效可再生能源与智能调度并行的模式。赛事组织者普遍采用模块化能源解决方案,通过可移动电源站、光伏储能车和便携式电池组构建灵活的能源网络。这种布局不仅提升了能源利用率,也降低了噪音与排放,对自然环境更加友好。在一些国际赛事中,电力系统可根据场地分布自动调整输出功率,以保证摄像设备、数据采集装置及计时系统持续运行。

近年来,随着AI技术介入能源管理,赛事用电调度趋向智能化。算法能够实时预测各赛段的用电需求,并通过云端控制分配负载,实现动态调节。这种方式在保证能源安全的同时,避免了传统人工干预带来的延迟与浪费。例如,在沙漠马拉松中,电力调度系统会根据气候变化与选手分布动态调整储能容量,从而保障医疗与通讯系统始终在线。

此外,设备的轻量化与防护能力也在不断增强。新一代移动充电设备采用碳纤维外壳与防水封装设计,可在雨雪、高温及高湿等极端环境下保持稳定输出。技术升级的背后,是赛事组织方对可持续能源体系的深度投入,也体现了体育科技与清洁能源产业的融合趋势。

在当前阶段的多项越野及登山赛事中,移动充电设备已成为标准配置。它们不仅用于保障赛事设备电力供应,也为运动员、裁判和媒体提供多用途能源支持。从无人机拍摄到实时传输系统,再到医疗检测与后勤保障,电力需求的多样性促使设备厂商不断创新模块化设计,使得不同功能设备可快速组合部署。

在国内一些新兴赛事中,主办方开始使用太阳能充电帐篷与便携式储能箱,以替代传统燃油发电设备。这一转变显著提升了赛事的环保形象,并减少了后勤运输压力。运动员在补给站即可快速为头灯、GPS设备和运动手表充电,无需依赖集中供电点,极大提升了参赛体验与安全性。

针对长距离赛事的持续供能问题,企业还推出“移动能源跟随系统”。该系统可由电动越野车携带,在赛事路线沿途布设小型能源节点,实现随时供电与快速更换储能模块。这一模式在山地与荒漠赛事中尤为关键,使赛事运维团队能够在广阔区域内灵活调度能源资源,确保关键信息与安全系统不受中断。

能源管理策略已成为赛事规划阶段的核心议题。组织方不仅要平衡赛事安全与观赏性,还需兼顾能源调配与环境可持续性。在筹备阶段,主办方通常会建立能源需求模型,对赛事全周期的用电量进行预测与优化,从而确定所需设备数量与分布。随着数据积累与算法迭代,这些模型正变得越来越精准。

在执行层面,赛事能源调度中心通过监控系统实时追踪设备状态和能耗趋势。每当出现突发状况,如天气变化或设备过载,系统可即时触发备用电源切换,最大限度保障赛事不中断。这种高效调度体系的背后,是能源供应链的多层次整合,包括移动储能供应商、通讯保障单位与现场维护团队的协同工作。

值得关注的是,部分赛事已将能源使用纳入可持续发展评估体系中。通过对能源消耗数据的长期记录与分析,主办方能够制定更科学的节能标准,并以此指导后续赛事规划。这不仅减少了资源浪费,也为环保政策落地提供了可操作的行业样本。

随着清洁能源技术快速发展,绿色电力正在成为户外赛事的主流选择。近年来,越来越多的赛事选择引入氢能发电、光伏储能混合系统以及可回收电池方案,旨在实现“零排放赛事”目标。这些尝试在欧洲和亚洲的多地赛场已取得显著成效,赛事运行效率提升的同时,碳排放量得到显著降低。

未来,移动充电设备有望进一步融入数字化能源网络,实现与赛事管理系统的全面互通。通过物联网技术,赛事组织方可远程监控设备性能,自动规划充电节奏,并对能源流向进行可视化管理。这一趋势将使赛事能源保障从单一供给转变为系统运营,为户外赛事提供更强的可持续性与安全性。

从行业视角看,能源企业与赛事组织方的合作正逐步深化。能源品牌借助赛事平台展示技术实力,而体育产业则借助科技创新强化赛事品质与品牌价值。随着政策层面对绿色能源的大力支持,这一合作模式有望在未来几年内形成更成熟的商业生态,为全球户外体育赛事带来新的增长引擎。

户外赛事能源管理与移动充电设备的革新,不仅提升了赛事运维效率,也推动了体育产业在可持续方向上的全面转型。从技术革新到组织协同,再到绿色理念的实践,电力系统已成为连接科技与体育的新纽带,彰显出体育赛事与能源科技融合的时代价值。

澳客展望未来,随着AI调度、氢能技术与可再生能源储能体系的持续进步,户外赛事的电力保障将迈入更加智能、高效与环保的新阶段。行业专家建议,赛事组织方应加强与能源科技企业的战略合作,推动标准化体系建设,形成可复制的能源保障模式。这一趋势不仅关乎赛事安全与体验,更预示着体育产业向绿色高质量发展的长远方向。